酒をつくる、文化をつなぐ。クンチョウ酒造と小値賀杜氏が醸す物語

目次

はじまりの一杯に込めた想い

現在クンチョウ酒造では、酒づくり歴70年以上の小値賀島出身の杜氏を中心に、5名の蔵人が力を合わせ、丁寧な手仕事で酒を仕込んでいます。

そんな長年のつながりから、島の水と風土、そして杜氏の技を生かし、「島で酒をつくる」という新たな挑戦が始まりました。

そして生まれたのが、「一二三(ひふみ)」。

今回の記事では、「一二三(ひふみ)」という日本酒に込められた魂と、人々の想いに迫ります。

【杜氏】 酒を生む“匠”の系譜

海に囲まれ、漁業と農業が生業の長崎県小値賀島。

かつて長崎県小値賀島には、この杜氏として各地の蔵に出稼ぎに行く職人が多く存在しました。

冬になると漁や農作業が減るため、家族を支えるために島を離れ、杜氏として九州中の蔵で酒を造っていたのです。

その文化は「出稼ぎ杜氏文化」と呼ばれ、酒造業界を支えていました。

小値賀島の杜氏は小値賀杜氏(おぢかとうじ)と呼ばれ、労働者としてではなく、繊細な気候の変化を読み、米と水と向き合いながら独自の勘と経験をもって酒を醸す「職人集団」として、多くの蔵元から信頼されてきました。

そして私たちクンチョウ酒造にとっても、小値賀杜氏は特別な存在です。

長い歴史の中で、クンチョウ酒造の酒づくりは、彼らの技術と精神に支えられてきました。

私たちと小値賀の関係は単なる雇用関係ではありません。

信頼と敬意、そして文化的な想いを紡いできたものでした。

最後の杜氏・近藤義一さんが引退を迎えると知った時、私たちは「何かを残さなければ」と強く感じました。

その「はじまりの一杯」として誕生したのが、特別酒「一二三(ひふみ)」です。

受け継ぐ手、つなぐ心 ― 文化継承への想い

杜氏(とうじ)は、酒蔵において酒づくりの現場を統括する職人。

気候や米の出来が毎年異なる中で、安定した品質の酒を醸すための経験と感覚をもつ、まさに「現場の司令塔」です。

特に原材料である「米」の質は気候の影響で毎年変わるため、「毎年初心から入らないと失敗する」と、熟練の杜氏でも気を引き締めると言います。

杜氏の道は厳しく、多くは中学卒業と同時に島を離れ、見習いとして現場で叩き上げられていきます。

昭和の時代、日本各地には「柳川杜氏」「久留米杜氏」「小値賀杜氏」など、地域に根ざした杜氏集団が数多く存在し、それぞれに独自の技術や美学を持っていました。

しかし近年、「杜氏」という存在そのものが姿を消しつつあります。

かつては島々から冬の季節に各地の酒蔵へ出稼ぎに出ていた杜氏たちも、今ではその姿を見ることはまれになりました。

代わって主流となっているのは、酒蔵の社員がそのまま酒づくりを担う「蔵元杜氏」というスタイルです。

かつては全国に名を馳せた地域ごとの杜氏集団も、次の世代へと技を渡すこともなく、静かにその灯を失いつつあるのです。

クンチョウ酒造の使命

「杜氏がいないと、酒づくりはできない」

小値賀杜氏の酒づくりを、長年間近に見てきた私たちにとって、杜氏文化は当たり前のようにそこにあり続ける文化の営みです。

実は長年クンチョウ酒造の酒づくりを支えて来た最後の小値賀杜氏、近藤義一杜氏が引退を迎えようとしています。

80歳を超えてなお、仕込みの現場に立つ近藤杜氏の背中に、私たちは使命感を抱きました。

「この技と魂は、自分たちが次の世代に紡いでいかなければならない」

経営合理化、蔵元杜氏制、後継者不足――。

杜氏という存在が消えつつある背景には、いくつもの理由があります。

杜氏文化は、日本酒の魂をかたちづくってきた根幹です。

それを“消えゆくもの”として見送るのではなく、“継がれるべきもの”として引き継いでいく。

私たちはそう決意しました。

小値賀杜氏と深く関わる私たちだからこそ、杜氏文化を守るためにできることがあるのではないか。

かつて栄えていた杜氏の酒づくりの技を継承していくことこそ、クンチョウ酒造の使命ではないか。

杜氏文化を過去のものとして扱うのではなく、未来へと語り継ぐ。

そのために私たちが試みた、技と魂を継承するためのプロジェクトが「一二三」だったのです。

歴史と未来が交差する小さな島、小値賀

杜氏の島、小値賀

雄大な海と豊かな自然に抱かれた小値賀島。この地に、代々受け継がれてきた酒づくりの伝統と、それを守り続ける杜氏たちの技と誇りがあります。

長崎県の西方100kmの海上に浮かび、大小合わせて140もの島々からなる五島列島。

小値賀島はその北端に浮かび、豊かな自然と景観美で島の多くが西海国立公園に指定されています。

さらに2009年には「日本で最も美しい村」に選出され、豊かな自然と人の営みが共生する、日本の原風景が感じられる島です。

杜氏の文化が息づいてきた小値賀島は、豊かな自然とノスタルジーあふれる風景が魅力。

特に島の柳地区では、杜氏を中心とした人の流れが何代にもわたって続いていたといいます。

生活の知恵と酒づくりの技が一体となった文化は、いつしか「杜氏の島」として島のアイデンティティになっていきました。

小さな島から未来へ

小値賀島は、現在人口およそ2,000人ほどのコンパクトな島ですが、かつては人口1万人を越えたこともあり、歌舞伎やサーカスなども開催される文化度の高い地域として知られていました。

豊かな自然に魅了され、最近では家族連れでの観光や、のんびりと過ごすためにロングステイする方も増えています。

古民家を改修したレストランや宿泊施設も増え、都会を離れた「何もない」環境を楽しめる、のどかな雰囲気が魅力です。

さらに芸術を通して地域振興を目指す県のプロジェクトとして、東京藝術大学のフィールドワークやワークショップなど、アートイベントも開催されています。

日本の原風景から感じるのどかさだけでなく、島の未来を見据えての活動も盛んです。

クンチョウ酒造と小値賀の出会いから生まれた「一二三」

小値賀杜氏の文化を、未来へ残したい。

日本酒を通じて、その歴史と魂を伝えたい――。

そうした想いを原点に、クンチョウ酒造と小値賀の人々が力を合わせて生み出した一本が、「一二三(ひふみ)」です。

最後の小値賀杜氏である、近藤義一。

蔵元である、クンチョウ酒造の冨安大二郎。

まちづくりに長年携わってきた、小値賀町役場の永田敬三。

プロジェクトに関わった3人の名前から1字ずつ取り、潮風が運ぶ香りと豊かな自然に育まれた小値賀米を使ったお酒は「一二三(ひふみ)」と命名されました。

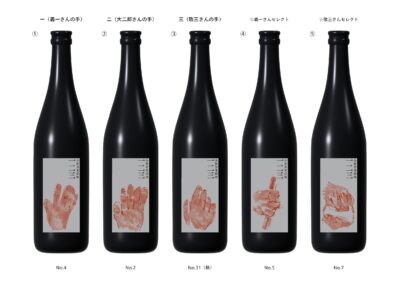

「一二三」のラベルは、十人十色の手がモチーフとなったデザイン。

東京藝術大学の学生がデザインしたもので、小値賀島を訪れた際に印象的だった、島の人々の働く手がモデルとなっています。

「物語がある酒」を選ぶということ

誰が、どこで、どんな想いで醸したのか。その「物語」に心を動かされることがあります。

「一二三(ひふみ)」は、まさにそんなお酒。

技術の伝承、最後の杜氏との出会い、島の人々の手の温もり。

その一本に込められた物語を知ったとき、味はきっと変わって感じられるはずです。

ラベルに描かれた手のひらのように、この酒は、人から人へと文化をつなぐ“手渡し”のような存在。

それを手に取るということは、忘れられゆく何かを、静かに受け取るということでもあるのです。

日本酒が育まれてきた背景や地域文化への理解を深め、それを支えてきた人々の営みに心を寄せる。

「一二三」は、そうした「物語から生まれた日本酒」です。

この一杯が、文化をつなぐ

ただ美味しいだけではなく、物語のある酒を届けたい――。

「一二三」は造り手たちの、そんな想いから生まれました。

杜氏の文化は今、風前の灯となっています。

だからこそ「一二三」という一杯に込められた想いが、失われつつある杜氏文化の次の一歩となることを願っています。

なお、「一二三」は基本的に小値賀島現地でのみ購入可能ですが、東京の以下の店舗にて味わうことができます。